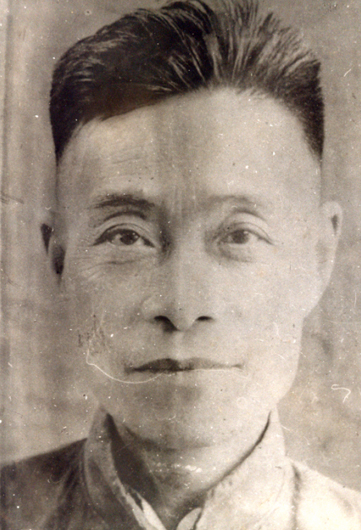

瞿芑丰(1903一1990),江苏江阴人。毕业于江苏省立第一师范学校文史地科。在读书期间,因受“五四”运动先进思想熏陶,他积极参加了苏州学生的 爱国运动。在苏州市实验小学任职期间,提倡“切实、朴实、扎实、灵活”的优良教风和学风,先后任国文教师、教导主任、校长。解放前夕,带领全校 师生积极护校并迎接解放,贡献卓著。他严于律己,平易谦和,埋头工作,不计名利,深受教师、学生爱戴。1951年初调任苏州市教育局副局长、局 长,后任苏州市政协副主席。

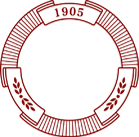

实验与研究:1929年2月,应江苏省立苏州实验小学校长施仁夫特邀,瞿芑丰到校任教,他根据教育家陶行知“社会即学校”、“生活即教育”的理论,为培养 儿童智能、发展儿童兴趣特长,开展了各项教学实验研究,取得了可喜的成绩。他所进行的实验研究有:算术科的“文纳特卡制”、高年级“志愿学习法”,批改 作文的“符号订正法”和书法课的“分类临帖法”等。

重建与恢复:1945年抗战胜利后,瞿芑丰重返省立苏州实验小学任教。后因施仁夫调江苏省教育厅任职,他继任苏州实小校长。由于日寇入侵,实小破坏严 重。瞿芑丰一边组织全校老师设法借教室上课,一边开展修复校舍的工作。经过全体师生艰苦努力,学校面貌很快得到改观。联合国远东区基本教育会议参观 团来校考察后,对学校恢复之快、教育设备之好,教学水平之高,给予了高度评价。

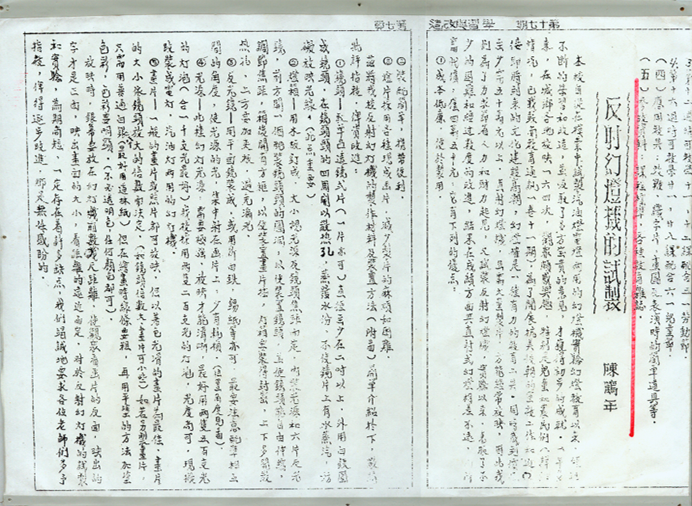

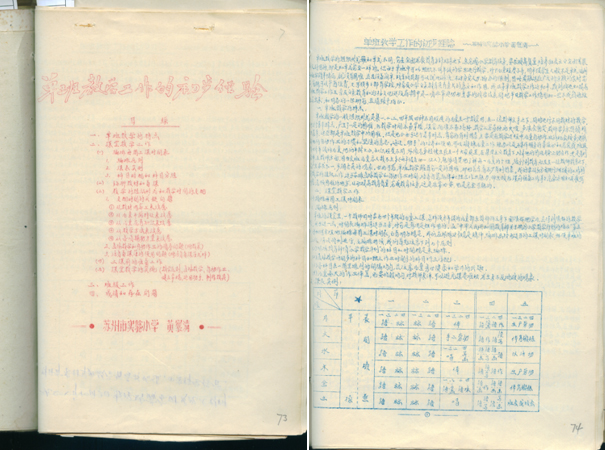

继承与发扬:任省立苏州实验小学校长后,瞿芑丰重建学校行政组织,修订校章制度,改革校务,提倡集思广益,民主办学。同时,携手学科 教师在教学方面进行幻灯教学、复式教学等实验工作。实验作为苏州市实验小学的优秀传统,在他的坚持下得以继承发扬。

护校与解放:1949年4月,苏州解放前夕,瞿芑丰接到地下党护校通知,发动教师把学校文件档案及贵重仪器等收藏在防空洞内,并编制财产目录,做好向 人民政府移交准备。苏州市人民政府教育局领导到校接收后,宣布任命瞿芑丰为苏州市实验小学校校长。

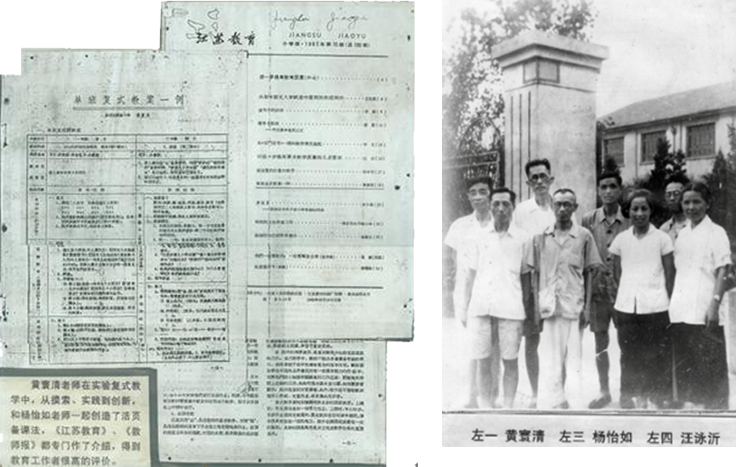

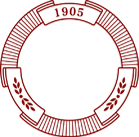

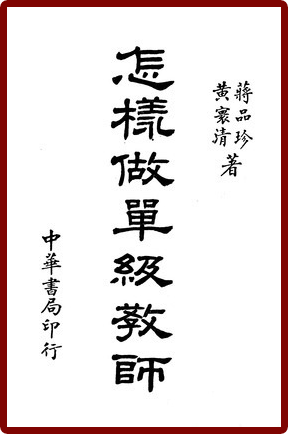

黄寰清(1893—1967),江苏常熟人。1945年9月抗战胜利后,应校长施仁夫之聘,任苏州实小单级教师,直至去世。黄寰清热爱单级复式教学工作,积累和创造了丰富的经验,是我国近现代单级复式教学的专家。著有《单级教学法》等书。1960年在全国文教群英会上被授予全国先进工作者称号,并获全国总工会颁发的“劳动光荣”奖章。

“精彩的哑剧”

黄寰清的单级复式教学主要指在一个教室同时教四个年级的学生,当教师对一个年级进行直接教学时,要合理安排其他三个年级学生的自动作业。由于黄寰清的精心备课,制作多种教具,培养小助手。四个年级教学时,教师的直接教学和学生的自动作业“动”“静”搭配,有条不紊,互不干扰。听过他课的人,无不惊叹他复式教学的艺术,对他精心安排的自动作业赞为一场“精彩的哑剧”。

活页备课法

黄寰清根据单级复式教学的特点,创造了“活页备课”法:先在印好的一种单式教案格式纸条上,按年级、学科,分别备课,每一个年级,每一个教时占用一张纸条。编写成一个一个的活页单式教案后,不订成固定的本子,到上课前一天,根据各年级的教学程序和要求,把四个年级的活页教案,并列夹在一个硬纸夹子里,组成一个初步的复式教案。再按照各年级的教学情况,估计各年级直接教学与自动作业的轮换顺序和各个教学步骤的时间写在教案的一旁,使其成为一个完整的复式教案。把纸夹合起来,就是一个备课簿。“活页备课”的经验在《江苏教育》、《教师报》上介绍后,受到广大担任复式课的小学教师欢迎。

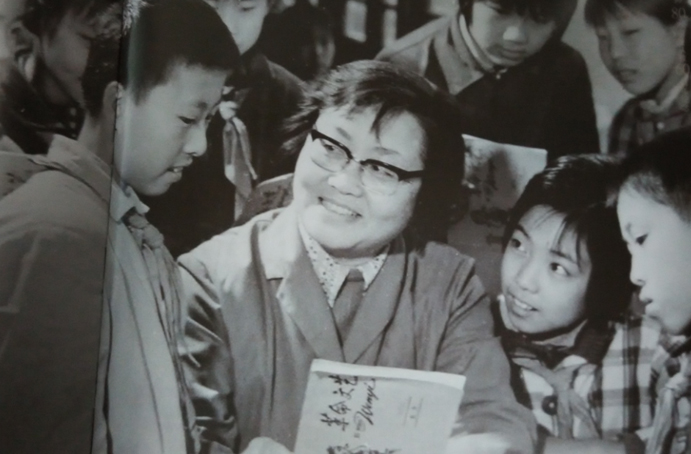

史芸莲(1930一 ),江苏苏州人。1978年江苏省首批特级教师。从事小学语文教学、教研40余年,对复式教学和小学识字教学有系统深入的研究。1955年入苏州市实验小学任教,在教学中充分尊重学生个性发展,总结学生特点,广泛积累教学经验。发表过10余篇经验总结和论文,两次参加江苏省小学语文教材编写工作,并负责编写《复式教师手册》中的教学篇。1979年获“全国三八红旗手”称号。

自动作业

为了使学生在自动作业中能独立地进行智力活动,复习、巩固和应用知识,她对复式班的自动作业进行了多方面的改革。如,把自动作业只能为直接教学服务,转变为自动作业和直接教学应根据教材特点和学生实际的需要相互服务,真正做到以老师为主导,学生为主体。又如,她强调复式教学中教师布置的自动作业应从封闭的静写中解脱出来,安排的自动作业既要有抄、写、算、作(操作)等培养动作技能方面的作业,也应有读、想、说、议等培养智力技能方面的作业。此外,她还强调自动作业还要有完整的活动程序,即:审题——执行——检查,逐次培养学生组织自己智力活动的能力,培养学生独立分析和解决问题的能力,培养学生自我评价的能力。

趣味识字

在教学方法上,她通过琢磨研究,深入改进,着力提升学生的识字效果。如在低年级复式班的识字教学中,她针对学生好学爱唱,记忆力强的特性,根据汉字规律,编写了儿歌、字谜、顺口溜,配合低年级语文教学,进行口头和书面练习,巩固识字。这种趣味性的教学方法增强了学生记忆,训练了学生语言能力,潜移默化中提高了学生的识字率。她在识字教学方面的重要研究文章有《儿歌、谜语、顺口溜》、《怎样进行识字教学》等等。

“活”与“实”——庄杏珍在60余年的小学语文教育耕耘中,系统研究小学教育理论及语文教材、教学方法,总结出以“教得活、学得实”为核心内容的教学经验,提出了“教学前把主要精力用于钻研教材”、“教学中把主要精力用于关注学生动向”,及时按需调整教学方向,做到因势利导。她根据学生的个性进行指导,同时抓住课堂教学的目标和要领,通过阅读、写作扎实学生的语文基本功。在小学语文教育界,大家一致公认庄杏珍钻研教材、运用教材、引导学生的精到和独特是她鲜明的教学特色,别人无法模仿。

语言形象——她久经课堂的实践求证,提炼成一句话——“以形象的语言引导学生掌握语言的形象”,揭示了语文教学的理想境界和实质。例如在当时低年级的说话课上,为了让学生们学习并掌握句子的四种分类——陈述句、疑问句、祈使句、感叹句,她结合学生的认知特点,采用深入浅出的形式,把这四种句子提炼成“说明情况”、“问个问题”、“提出要求”和“表示感情”,附上示例,用钢板刻成一张张材料发给学生,只消一节课功夫,学生们就能完全掌握要领,教学效率大大提高。

艺术享受——她认为语文教师的工作就是引导学生理解和鉴赏,感悟和内化。她基于学生年龄特点和认知水平的课堂设计,她力求规范、精当、优美的课堂语言,她与学生千变万化的课堂互动,都实实在在让学生接受一次语文和思想的历练,精神和情感的穿越。她所教的名家名篇,无不给听课者留下深刻恒久的印象,称之为一种“艺术享受”。

细致的大胆 — 张稼祥的实验观

细读市实小厚厚的校史,实验、创新是不变的传统。张稼祥在市实小,主打的也是实验牌。他说,不断大胆的实验,才能让教育跟上时代的步伐,才能培养出更具活力的学生,磨练出更有思想的教师。

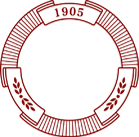

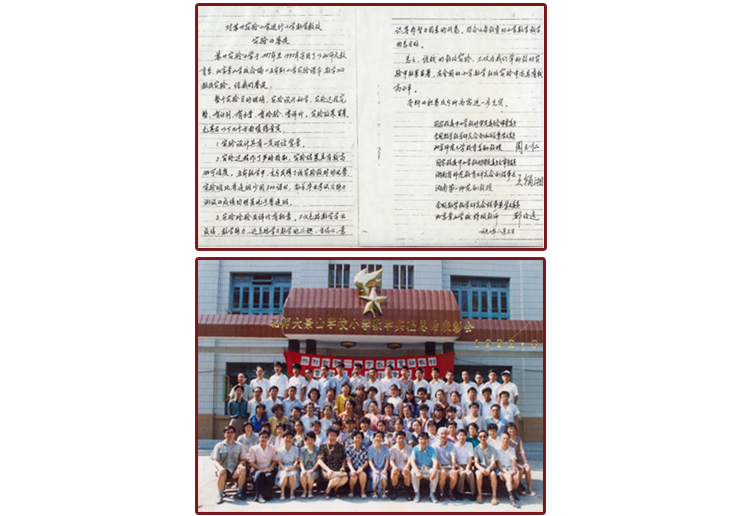

首先,他认为成功的实验不能光靠闭门造车,要充分利用外力的支撑。1987年起,他在学校主导推进的《小学数学整体改革实验》就是与北师大教育系和北京景山学校共同实施的。从合作中得到的理论支撑和更大范围内实验的经验,让张稼祥倍感“背靠大树”的重要性。其次,他坚持以点带面。在学科上,实验选择以数学一门学科为突破口;在实验对象上,仅选择一年级两个班级,其它班级则作为对照组,用以随时检验实验成效。张稼祥在为《实验与研究》复刊撰写的前言中说,在教育改革正形成强大潮流的今天,市实小除了要出色完成义务教育的繁重任务外,又要担负起深化教育改革的光荣使命。这就要求我们通过各种途径,培养和造就一支素质精良、具有不断追求新知、实事求是、独立思考、勇于创新,理论与实践紧密结合的教师队伍。

王之华,男,1947年8月生,中学高级教师,数学专科,江苏省特级教师,江苏省名教师。1966年苏州高级中学毕业,1986年苏州教育学院数学专业脱产进修。1968年至吴江市插队务农,1969年起担任民办教师,1977年调入苏州市实验小学校,历任学校教导处副主任、教科室主任、教师继续教育中心主任;苏州市第十、十一届政协委员,江苏省小学数学专业委员会理事,国家中小学教材审查委员会委员。

精致、灵动、愉悦、融和

长期致力于小学数学教育改革,课堂教学逐步形成“精致、灵动、愉悦、融和”的苏派风格,担任过七轮大循环和十二届毕业班教学,成功地探索出“低消耗、高质量、大面积”提高数学教育质量的途径和方法,发表论文50多篇,编著3部;作为核心组成员参与国家级重点以及省级重点研究课题3个;积极传播现代数学教育的思想和方法,推广自己的研究成果,曾应邀在省内及北京市、河北、内蒙、海南、陕西、四川、山东等省市作课、讲学100多场次,产生了较好的社会影响。